心肌梗塞救命指南:識別7大前兆與降低風險心法

軒宇診所 張軒睿醫師

你知道心血管疾病常居國人十大死因第二名嗎?在這之中,最常見就是急性心肌梗塞。急性心肌梗塞是危及生命的疾病,因冠狀動脈阻塞導致心肌缺血壞死,常見症狀有胸痛、呼吸困難、冒冷汗、噁心及頭暈等。早期識別徵兆至關重要,「時間就是心肌」,搶救黃金期為12小時內。若懷疑心肌梗塞,應立即撥119求救,如遇心跳停止時可進行心肺復甦術並使用自動體外去顫器,以提升存活率。預防重於治療,透過健康飲食、規律運動及控制危險因子,能有效降低發病風險。

什麼是心肌梗塞

冠狀動脈在心臟表面,負責供應心肌細胞氧氣和養分。急性心肌梗塞是冠狀動脈心臟疾病的一種,當動脈粥樣硬化斑塊破裂或剝離,造成血栓阻塞冠狀動脈,會引起往返心肌的血流減少甚至中斷,使心肌細胞缺血造成壞死。臨床上,因為阻塞程度不同、心電圖變化及心肌壞死生物指數上升與否,會分為ST上升型心肌梗塞(STEMI)、非ST上升型心肌梗塞(NSTEMI)及不穩定型心絞痛(UA,無生物指數上升)。

心肌梗塞的常見危險因子

危險因子分為可調整和不可調整的,我們應盡量著重在可調整的危險因子,以降低心肌梗塞發生率。

可調整的危險因子:

- 糖尿病:

糖尿病會使急性心肌梗塞風險增加兩倍,也是心臟衰竭的主要病因,因為高血糖會造成血管內皮發炎,容易導致動脈硬化的病變。 - 高血壓:

血壓升高會加速動脈粥樣硬化,對冠狀動脈造成不良影響。在2022年最新的高血壓治療指引將高血壓的標準下修為130/80mmHg,且適用於全年齡層的人。 - 血脂異常:

低密度脂蛋白、總膽固醇與三酸甘油酯升高,以及高密度脂蛋白降低,都與冠狀動脈疾病密切相關。 - 肥胖與運動不足:

過重以及中央型肥胖,是代謝症候群的主因,因為內臟脂肪越高,越容易造成血管發炎及各種慢性疾病。另外,缺乏運動及久坐的生活型態,也是心肌梗塞的候選人。 - 抽菸與飲酒:

抽菸會加劇動脈粥樣硬化並增加急性心肌梗塞的風險,過量飲酒則會造成高三酸甘油酯,提高血壓與心率不整機會,進而增加心血管疾病風險。 - 壓力:

慢性或急性壓力可能透過大腦的杏仁核,分泌過量的發炎因子,導致動脈粥樣硬化,血管狹窄,提高心臟疾病的風險。

無法調整的危險因子:

- 家族病史:

若有直系親屬中,男性在55歲以前,或是女在65歲之前罹患冠狀動脈疾病,則個人發生心肌梗塞風險顯著提高。 - 年齡與性別:

男性超過45歲、女性超過55歲或在停經後,發生心肌梗塞機率也會大幅增加。

心肌梗塞常見七大症狀

症狀一:胸痛

心肌梗塞最典型的症狀是胸痛,通常表現為壓迫性疼痛,感覺像胸口被石頭或重物壓著,或被繩索緊緊束住胸口的感覺;位置多在胸口偏左或胸口正中心。這種疼痛可能擴散或轉移到其他部位。疼痛通常持續數分鐘,且不會因休息或服用硝酸甘油而完全緩解。

症狀二:冒冷汗

身體冒冷汗的發生率稍低於胸痛和呼吸困難,但卻能更準確的預測心肌梗塞。這是因為心臟缺血造成交感神經系統興奮所致,冷汗會較為黏稠而冰冷,與一般因溫度高或運動後的出汗不同。值得注意的是,血糖過低、血壓過低、嚴重感染或嚴重疼痛等原因,也常引起冒冷汗,需就醫鑑別診斷。

症狀三:呼吸困難

呼吸困難是心肌梗塞患者的常見症狀,甚至可能在沒有胸痛的情況獨立出現。患者會感覺無法吸入足夠的空氣,這是由於心臟無法有效擠壓出血液,導致肺部充血,進而影響正常的氧氣交換所導致。此時若給予氧氣補充,可以稍微緩解症狀。

症狀四:頭暈

心肌梗塞可能導致患者感到頭暈或接近昏厥的狀態,這是因心臟血液供應不足,影響腦部氧氣供應所致,患者也可能會覺得視線模糊或失去平衡感。

症狀五:噁心想吐

心肌細胞缺血死亡後,會釋放出一些代謝物質和毒素,刺激迷走神經,造成消化系統的不適,如噁心、想吐甚至嘔吐。但這些症狀易與胃腸道疾病混淆,需要特別留意。

症狀六:左上肢痛或背痛

心肌梗塞的胸痛經常會轉移到其他部位,向下會擴散到左肩、左手臂、左手掌小指測,向上則會擴散到頸部、下巴及牙齒;部分患者會感到背部中上部的疼痛,甚至上腹痛或右手臂痛等。這是由於不同部位心臟缺血,轉移痛的神經分布不同所致。這些疼痛除了常被誤認為是肌肉骨骼問題外,也可能在胸痛前悄悄間歇性發生,應高度警覺。

症狀七:疲勞感

無明確原因的極度疲勞感,可能是心肌梗塞的早期徵兆,甚至可能在數周或數個月前發生。根據統計,這在女性患者中較常出現,這種疲勞常見表現為:白天嗜睡、行動變遲緩、減少或不願參與活動等。這通常是由於心臟輸出功能減弱,身體組織無法獲得足夠氧氣所致。

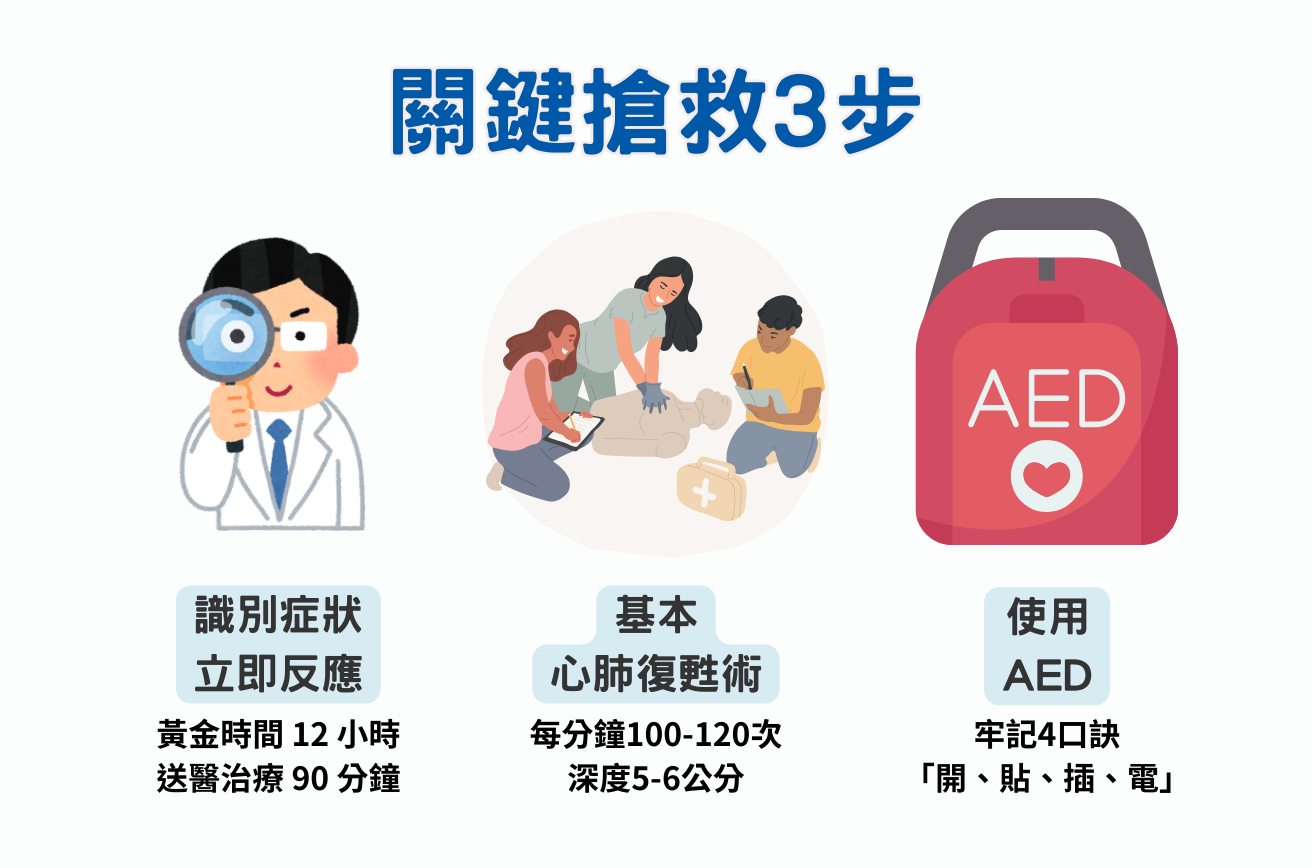

關鍵搶救,時間就是心肌

一、識別症狀,立刻反應

「時間就是心肌!」心肌梗塞發生時間越久,受損之心肌細胞是無法再生的,也會影響到心臟的收縮力,造成併發症及死亡率上升。因此,能否及早識別症狀並及時疏通血管,不但能保存更多殘存心臟功能,也能降低死亡率。在胸痛發生的12小時內是搶救的黃金時機,從送到醫院至接受心導管治療也希望能在90分鐘內。

當懷疑心肌梗塞時,應立即撥打急救電話 (如119),同時讓患者平躺或坐下,避免任何活動以減輕心臟負擔。如患者有硝酸甘油舌下含片 (俗稱:救心/耐絞寧) 或阿斯匹靈,可在指導下服用。確保環境通風並持續觀察病情變化。

二、基本心肺復甦術

若患者因心肌梗塞導致心跳停止,可考慮實施心肺復甦術 (CPR),包含「叫、叫、壓、電」四步驟:

第一個「叫」:叫喚病患,晃動雙肩,確認患者意識及反應。

第二個「叫」:立即呼救並撥打急救電話 (如119),並請求旁人取來自動體外去顫器 (AED)。

「壓」:開始胸外按壓,雙手疊放胸骨中央,用體重施壓,每分鐘100-120次,深度5-6公分,按壓時保持穩定節奏,避免中斷,持續至專業人員到場。

「電」:若有自動體外去顫器,按指示使用電擊恢復心律,同時繼續按壓,直到患者恢復或急救人員接手。

三、使用自動體外去顫器 (AED)

自動體外去顫器又稱傻瓜電擊器,是心跳停止急救中的重要工具,能自動偵測傷患心律,並能透過電擊讓心臟恢復正常運作。

使用 AED 時,則可牢記「開、貼、插、電」4口訣:

- 開:開啟電擊器開關。

- 貼:貼電擊貼片於病患右胸上方及左胸下方。此時機器會自動開始分析心律。

- 插:將電擊貼片插上主機

- 電:語音會提示可以電擊與否,確保所有人遠離患者以避免觸電,再按下電擊鍵。在電擊後,立即繼續胸外按壓並遵循AED的後續指示。

透過「衛服部公共場域 AED 查詢地圖」,輸入縣市、鄉鎮市區、場所類型或關鍵字,即可查詢最近的 AED 所在位置。

遠離急性心肌梗塞的護心重點

美國心臟學會 (AHA) 在2022年提出「Life’s Essential 8」,也就是八大減少心臟疾病發生,讓生活更健康的指南。

本文將重點濃縮萃煉如下:

一、健康飲食

以原型食物為主的健康飲食,是預防心肌梗塞及大多數慢性病的的基本守則,一般建議採用地中海飲食或以蔬食為主的均衡飲食方式。多攝取蔬菜、水果、全穀類、豆類、堅果、植物性蛋白及低脂動物蛋白等,減少紅肉、精製碳水化合物及高加工食物,並避免攝取反式脂肪及部分氫化油脂。此外,減少鹽分攝取則能降低血壓,進一步減少心肌梗塞風險。

二、適量運動

定期進行適量運動對心血管健康至關重要,選擇適合自身健康狀況的運動並持之以恆,比過度激烈或間歇性運動更有效。一般建議每週至少進行150分鐘的中等強度有氧運動,如快走、游泳或騎自行車,也可以加入每周兩次的肌力訓練,如重量訓練、彈力帶或阻力運動,提升基礎代謝率並減少內臟脂肪堆積。對於久坐族群,應避免長時間不活動,每隔一小時應起身活動數分鐘。

三、體重管理

建議將體重控制在標準BMI (18.5~24) 之內,基本原則是「量入為出」,學會控制並記錄吃的食物份量,並增加身體活動以增加熱量支出,若自行減重較為困難,切勿相信偏方,應尋求專業醫師或專業人員協助。

四、戒菸

無論香菸、電子煙、二手菸或三手菸,都會給自己與家人的健康帶來危害,根據統計,靠意志力戒菸只有5% 的成功率,目前衛生服利部的二代戒菸計畫,拿戒菸藥物不需部分負擔,建議癮君子給自己一個機會,可多加利用。

五、充足睡眠

太晚入睡或是睡眠時間小於6 小時者,也會增加心血管疾病的發生率,充足的睡眠除了減少慢性病風險,也可維持好的情緒、大腦功能及免疫力。

六、控制三高

我們將第六至第八項融合為國人俗稱的三高。高血壓、高血糖和高血脂是心肌梗塞的三大頭號危險因子,若在健康飲食、適當運動及良好生活習慣維持下,仍無法控制好三高,強烈建議與醫師討論,配合藥物介入治療,將風險降到最低。

可以選擇什麼保健食品降低心肌梗塞風險?

在難以維持均衡飲食時,適當補充保健食品能為心臟健康提供一些幫助。

攝取足夠的水溶性膳食纖維,可以降低冠狀動脈和心臟病的風險,然而台灣約9成以上民眾的膳食纖維攝入量不足。膳食纖維能減少腸道對膽固醇的吸收,改變血液中的脂肪酸濃度,從而降低壞膽固醇和三酸甘油酯。建議可以選擇市面上有健字號的特殊膳食纖維。

另外,Omega-3多元不飽和脂肪酸具有抗發炎作用,其中又以EPA的科學實證最高,能降低血脂及預防血栓形成,對心血管健康有顯著益處。鎂有助於維持心律穩定並舒緩血管,有效降低高血壓風險。維他命C則因其抗氧化能力,有助減少自由基對血管的損傷。此外,輔酶Q10及維他命E也可促進心臟功能與保護細胞健康。然而,保健食品僅能作為輔助,仍需以均衡飲食為基礎。選擇品質有保障的產品並諮詢醫師意見,避免過量服用或與藥物產生不良交互作用。

結語

時節入秋冬後,由於氣溫變化大,對血管壓力增加,另外天氣冷也會讓人容易多吃少動,年節前應酬多、工作壓力也大,以上這些因子都讓心肌梗塞風險大幅上升,提醒大家:平時健康生活、熟記危險徵兆、快速應對求救,就能讓心肌梗塞的傷害降到最低喔!